Das Himmlische Teufelchen

Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein kleines Teufelchen, das hatte viel Schabernack im Sinn. Ihm fielen ihm immer wieder neue Streiche ein, die es Menschen und Tieren spielte.

Es lebte bei dem alten finsteren Teufel in einer großen, rauchigen Höhle fern von den Menschen im tiefen dunklen Walde und seine Muhme, eine uralte, grausliche Hexe, die zaubern konnte und nur noch einen einzigen Zahn im Munde hatte – die kochte in einem eisernen Kessel über der lodernden Feuerstelle ein grässliches Gericht aus Salamandern, Heuschrecken, Fledermäusen und Regenwürmern.

Das war die Lieblingsspeise des alten Teufels, aber das Teufelchen mochte sie nicht. Es flog lieber auf dem Besen der alten Muhme – aber nur, wenn die es nicht merkte – weit über den Wald bis zu den Dörfern der Menschen und stibitzte dort beim Bauern eine Wurst oder beim Bäcker eine schöne Brezel oder die mit Puderzucker bestäubten Plätzchen, die schmeckten so süß und das Teufelchen ass sie gar zu gerne.

Einmal, als die Nacht besonders klar war und die Sterne so hell leuchteten und der alte Teufel und die grausliche Muhme schon schliefen, schlich sich das Teufelchen ganz leise aus der Höhle hinaus; es hatte zuvor noch den Hexen-Besen geholt, der neben dem alten Strohsack lehnte, auf dem die Muhme lag und schnarchte und das Teufelchen blickte hinauf zum leuchtenden Sternenzelt, das Herz wurde ihm so weit und es streckte sehnsüchtig seine Hände empor. Als ob der Zauberbesen seine Gedanken lesen konnte, flog er nun – gerade wie von selbst – mit dem Teufelchen dem überirdischen Sternenglanz entgegen.

Hei war das lustig, so in aller Freiheit durch die funkelnde Sternennacht zu fliegen in die Unendlichkeit der Welt, die sie umfing wie ein großes Geheimnis.

Doch plötzlich bemerkte das Teufelchen einen immer heller werdenden Glanz am Himmel, so als leuchte – wie ein Glanz der Verheißung – ein neues Licht in die Welt hinein.

Sein Abglanz strahlte über alle Welt und berührte auch so seltsam zart das Herz des Teufelchens, ihm war plötzlich gar nicht mehr nach Schabernack und bösen Streichen zumute, sondern es empfand auf einmal eine Zärtlichkeit für alle Kreatur, etwas, was es noch nie zuvor empfunden hatte.

Der Besen flog, als sei auch er vom Licht verwandelt – getragen wie von einer höheren Macht – dem hellen Stern entgegen, so leicht, als ob der ganze Himmel in ihm schwinge.

Ja, es war ein Stern, von dem dieser Glanz ausging, Schein und Widerschein zugleich, erhaucht aus Gottes Rat, denn von Gott hatte das Teufelchen schon gehört, aber es durfte in der düsteren Höhle vor dem alten Teufel und der grauslichen Muhme dieses Wort niemals aussprechen.

Doch nun fühlte es sich in diesem Lichte selber ganz selig und unaufhaltsam flog der Besen dem Stern entgegen, der – o Wunder – über der Armut eines Stalles stehen blieb.

Aufgetan und leuchtend, so als habe der Stall alles Licht des Sternes in sein Dunkel aufgenommen, lag der Glanz wie erlöst und unendlich überfließend über einer Krippe, darin ein Kind lag; der stillen Jungfrau heiliges Kind.

Und war es nicht, als ob ein leiser Gesang aus der Höhe erklang, der wie ein Strahlenkranz himmlischer Töne um das Kind wehte, das so sanft in seiner Krippe lag, in einem eigenen Strahlenkranze, aus dem der Stern geheimnisvoll sein Licht empfing!

Das Teufelchen blickte mit großen Augen auf diese wunderhafte Erscheinung und – berührt von diesem schimmernden Glanze – wurde sein Herz so seltsam von einer Sehnsucht erfasst, seine Augen und Hände zu dem Kinde zu erheben.

Und im sanften Schlagen seines Herzens, das so neu und innig in ihm auf erblühte, schlich sich das Teufelchen ganz leise in den Stall hinein.

Doch als die Tiere, Ochs und Esel, das Teufelchen erblickten erschraken sie vor seinem Teufelsgesicht, der roten Zunge und seinen Hörnen auf dem Kopf und es hatte einen Bocksfuß wie die Tiere und roch nach Schwefel, zwar nur ein wenig, weil es nur ein kleines Teufelchen war, aber Ochs und Esel scharrten schon wild mit ihren Hufen und hätten das Teufelchen wohl gar getroffen. Das aber hatte sich vor Scham schnell in das Stroh aus dem Stall gehüllt, um seinen Leib zu bedecken, den das Stroh nun wie ein Mantel umgab, damit das Kind in der Krippe sich nicht fürchten solle.

Doch das Kind lächelte so weich und zart und ruhig im Vertrauen und seiner Augen Liebes-Strahl war wie das Licht des Unsagbaren, das Engel bis zu den fernen Sternen tragen.

Und das Teufelchen fühlte sich – so aufgetan in seinem Herzen – aus allen seinen Herzensfinsternissen plötzlich wundersam emporgehoben. Aus den Augen des Kindes strahlte zu ihm ein leises Geben und Empfangen, es spürte die Sehnsucht des Teufelchens, zu ihm zu kommen und es anzubeten. Ganz zart berührte es mit seiner Hand den Kopf des nun vor ihm nieder geknieten Teufelchens und seine Finger berührten zart auch den Mantel aus Stroh, das nun zu „heiligem Stroh“ geworden war und wie aus Paradieses Anbeginn ging wundersam etwas Hohes, ein stilles Auferblühen, von dem Kinde in das Leben des Teufelchens ein, liebend und wissend, was zuvor verborgen war.

Weite und Glück durchstrahlten sein Herz, es fühlte sich plötzlich mit seinen Teufelshörnern, dem Bocksfuß und seinem Schwefelgeruch nicht mehr ausgestoßen und verachtet und die Schönheit dieses übernatürlichen Glanzes, der nun auf seinem Teufelchen-Gesicht lag, spiegelte sich wie ein heiliger Quell aus den leuchtenden Augen des Kindes und dem Teufelchen war, als wohne die höchste Schönheit dieses Kindes in Gott.

Die Macht der göttlichen Wahrheit hatte alles, was in dieser heilig-stillen Nacht auf Erden dunkel war, verwandelt in einen Hoffnungsschimmer, der bis hinauf zu den fernen Sternenbahnen reichte.

Und von dieser Hoffnung berührt – und beschützt von der Kraft der heiligen Geburt des Kindes – machte sich das Teufelchen auf den Weg zurück in den dunklen Wald, um dem Teufel und der alten Muhme von diesem Wunder zu erzählen.

Sein Mantel aus heiligem Stroh umgab es wie eine leuchtende Zuversicht und er flimmerte tatsächlich „heilig schimmernd“ durch die Nacht, als das Teufelchen auf seinem Besen durch die Lüfte flog und sein Lächeln war im Nachklang des Erlebten wirklich so hell wie eine Hoffnung.

Als das Teufelchen an der düsteren Höhle angekommen war, hörte es schon von weitem, wie der alte Teufel mit einem schweren Hammer auf das Schloss eines Verlieses einschlug, das sich nicht öffnen ließ. Dort hinein wollte der alte Teufel die Seelen sperren, die ihm ein Mensch in seiner Not verkaufte, denn der alte Teufel versuchte den Menschen ihre Seelen abzujagen. Er tat niemals etwas aus Barmherzigkeit und wenn er die gewonnene Seele aus dem Körper herausgelöst hatte, gab er die alten, brüchigen Gebeine, die er nicht brauchte, der grauslichen Muhme, die sie mit ihren welken, krummen Händen betastete und dabei ein heiseres Lachen ausstieß.

Das Teufelchen lauschte einige Zeit, doch dann trat es festen Schrittes und doch so seltsam zart in die Höhle, deren schwarze Decke sich wie ein dunkles Gewicht auf sein Haupt herab zu senken schien.

Der alte Teufel blickte finster zu ihm hin und die grausliche Muhme glich einem alten, schwarzen Vogel, der alle Federn verloren hatte, übersät mit dunklen Flecken und ihre Augen waren, als könnten sie nicht einmal tote Tränen weinen, wie ausgehöhlt und mit schwarzer Last beladen.

Welch ein wunderliches Wiederkehren in eine fremd gewordene Heimat – dachte das Teufelchen, denn es war doch auch seine Höhle, in der es aufgewachsen war – aber den Himmel, den es im Lichte des heiligen Stalles erlebt hatte, konnte es nicht erkennen.

„Ich will diesen Himmel auch hier in diese Höhle tragen“, sprach das Teufelchen leise zu sich, „ich will ihnen meine Hände reichen und vom sanften Sieg des Lichtes über die Finsternis berichten, ich will ihnen das Blühende, das Unentdeckte zeigen, singen wie die Cherubim im Stalle, ein Gesang, der sich wie ein heiliger Schleier über alle Schmerzen schmiegt“.

Und das Teufelchen sprach:

so unbegrenzt wie ewiges Werden,

ich sah sein Licht an einem heiligen Ort

wie es noch nie geleuchtet hat auf Erden.

Mein Herz hat dieses heilige Licht gefunden,

von einem Kinde kam sein wunderhaftes Strahlen,

dies Kind hat alle Dunkelheiten überwunden,

und Liebe in die Welt getragen.

Das ist die Botschaft Gottes, die das Kind uns gibt,

denn das Geheimnis dieser Nacht strahlt

in der tief erblühten Seele, wenn sie liebt!

Wie des Windes Lächeln in das wehende Schicksal strömten die Worte von des Teufelchens Lippen, hinaus gesandt aus der Schönheit in das dunkle Maß der Finsternis!

Das Gesicht des alten Teufels hatte sich bei den Worten des kleinen Teufelchens immer mehr verfinstert, seine Stirnader war angeschwollen, seine Augen – so gnadenlos – sprühten blinde Wut und aus seinem keuchenden Atem stieg ein grässlicher Fluch empor. Mit einem gewaltigen Ruck schleuderte er den Hammer in die finsterste Ecke der Höhle – und die grausliche Muhme stieß dazu einen krächzenden Schrei aus und streckte drohend ihre knöchernen Hände – wie aus einer Toten-Gruft – nach dem Teufelchen aus, als wolle sie es mit hinabziehen in den Abgrund der Hölle.

Das Teufelchen war unwillkürlich zurück gewichen, bleich und wankend. In seinen Augen lag ein wunder Schmerz und wie von der Ewigkeit verdammt, schien auch der Boden unter ihm zu wanken.

Doch aus dem Kreis der Ewigkeiten trat plötzlich eine unbekannte Kraft wie ein reiner Lichtstrahl in sein wundes Herz, ein Glanz, unangefochten von Gefahren, tief innen lebend aus dem Lichte des göttlichen Geleites … – … und es war, als wäre das Teufelchen in der Nacht im heiligen Stalle – ohne es zu wissen – zu einem „Licht tragenden Teufelchen“ geworden; auch wusste es nicht, dass dieser heilige Glanz das Licht des eigenen Herzens und die drohenden Finsternisse übersteigt.

Doch nun fühlte es plötzlich diese ewig gültige Kraft, die aus der Berührung mit dem „Geheimnis der heiligen Botschaft“ in sein Herz leuchtete und das Teufelchen ahnte – als es in die verzerrten Gesichter des alten Teufels und der grauslichen Muhme blickte – dass diese Botschaft nur denen gilt, die guten Willens sind, dass es auf der Welt auch anders sein könnte, dass Hass und Eigennutz, Gewalt und Zerstörung, dem Frieden, der Tröstung und Verzeihung weichen könnten.

Es spürte, dass das Kind auf die Welt gekommen war, damit die Menschen froher, gütiger und liebender werden; es fühlte in der Botschaft dieser Heiligen Nacht, dass es die Kräfte des Herzens sind, die die Menschen dazu beseelen, zu lieben.

Aber mit Schrecken kam ihm zu Bewusstsein, dass es keine Seele hatte, es war ja ein Teufelchen, seelenlos und hoffnungslos vom Himmelslichte ausgeschlossen.

Vielleicht versuchte der alte Teufel deshalb mit soviel List und Gewalt die Menschen um ihre Seele zu bringen, weil er merkte, dass dies der allerkostbarste Besitz der Menschen war.

Doch alles, was mit List oder Gewalt erworben ist – auch das erkannte das Teufelchen – war von vornherein verloren, das hatte es aus den Augen des Kindes erkannt.

Und erfüllt von tiefer Traurigkeit sprach das Teufelchen: „Wie komme ich zu einer Seele, wie erringe ich mit ihr dieses Himmelslicht“?

Denn die Höhle des alten Teufels war ein Ort des Bösen, das wusste es nun und nicht eine Sekunde länger wollte und konnte es dort bleiben, sein eingeengtes Herz musste sich befreien; doch das Böse wollte ihn niederwerfen, denn der alte Teufel schwankte schnaufend auf das Teufelchen zu, um es zu fassen und für immer in das dunkle Verließ zu sperren.

Das Teufelchen aber stand – getragen von der überweltlichen Kraft der „Botschaft“ – still und stark, überstrahlt von einem Glanze, vor dem selbst die Sterne nieder knien und das „heilige Stroh“ seines Mantels umgab ihn wie ein Schutz der unbegreiflichen Freiheit und Hoheit Gottes, in der nur Liebe gedeiht.

Wie ein Vulkan flammte dieser Glanz dem alten Teufel entgegen, als wolle die Flamme sein eisernes Herz versengen und der alte Teufel taumelte, so maßlos erschreckt, zurück. Da lag er im Schmutz und Staub seiner düsteren Höhle, hingeschleudert vom mächtigen Himmel. Die grausliche Muhme kroch wie ein „Wurm aus seinem finsteren Erdloch“ zu ihm hin und zerrte ihn mit ihren knöchernen Totenhänden zurück in die nun eingetretene Grabesstille.

Dieses fürchterliche Schweigen stand nun wie ein Fluch in der düsteren Höhle, im Spannungsfeld tiefer Liebe und tiefen Hasses.

Schweren Schrittes ging das Teufelchen, ohne sich umzusehen, davon, doch dann lief es und lief und lief und stand endlich still und lauschte, der Mond nur sah, wie sein Gesicht glühte und seine Hände zitterten, aber seine Lippen waren so totenblass, es fühlte sich missbraucht von blutbefleckten Händen, von Wahn und Lüge, von tausend Schmerzensnächten – und Tränen flossen über sein Gesicht – aber wie eine Wunderwelle trugen diese Tränen das Teufelchen zu einem stillen Gewahren, aus dem wie eine Blüte das „heilige Lächeln“ aufstieg, das alles Verlassene, auch das innere Verlassensein seines Herzens schweigen ließ und verwandelnd strahlte in seinen Tränenstrom der „Glanz aus dem heiligen Stalle“ und das Teufelchen fühlte, dass aus seinen „Tränen des Schmerzens“ – „Tränen des Glücks“ geworden waren.

Verwirrt durch seine Gefühle, aber beschützt durch die tiefere Nähe dieses neu erlebten Glücks, schritt das Teufelchen auf dem weichen Waldboden dahin. Doch zum wahren Glück gehörte eine Seele als Schein vom göttlichen Scheine! „Ach, eine Seele …“, seufzte das Teufelchen und sein Innerstes erbebte; es wurde sein heißester Wunsch und blieb sein Sehnen im tiefsten Herzen.

Aus dem Schatten der Bäume kam das Teufelchen – noch ganz in sein Weh versunken – auf eine mondüberglänzte Wiese und tönten da nicht – getragen vom flüsternden Winde – liebliche Töne zu ihm herüber?

Das Licht des Mondes überstrahlte ein schönes Bild.

Am Teiche, unter Blumen im Wiesengrunde, tanzten ein Frosch und seine ihm angetraute Mäusebraut einen zierlichen Tanz und die Glockenblume läutete dazu den musikalischen Hochzeitsreigen. Die Mäusemutter schaute aufmerksam dem Tanze zu; froh hatte sie ihre Arme verschränkt, ganz stolz darüber, dass ihre Tochter, die so hübsch mit einer weiß gesternten Blume geschmückt war, eine so gute Partie gemacht hatte, den vornehmen grünen Frosch, den Herrn des Wiesenteiches. Er hatte zwar etwas große Füße, so dass befürchtet wurde, er könne seiner Braut beim Tanzen auf ihre zarten Mausefüße treten, aber dafür stand er mit seinen Füßen auch fest im Leben und es konnte ihn so schnell nichts umwerfen, worum ihn die Schnecke auf

dem Steine bewunderte, denn sie hatte leider gar keine Füße, aber

wenn sie tief geschmiegt am Boden in die morgenrote Unendlichkeit schaute, fiel es ihr gar nicht mehr auf, weil in diesem herrlich Erschauten auch ihre Seele so tief erblühte.

Und war der Schimmer des goldenen Mondeslichtes, das sich im Wasser des Teiches so golden spiegelte, nicht wie ein „Festkleid der Natur“, das sie zu Ehren von Liebe und Schönheit trug?

Dem Teufelchen erschien es so; ihm war, als flüstere die Stimme des Windes ihm zu: „Du bist so jung, ach lass Dein Herz im Klang der Wiesengräser rauschen und leis’ den Seligkeiten dieser Melodien lauschen, wenn sie ein ewiges Frühlingsraunen in Dir weben und leise auch Dein Herz aus seinen bangen Einsamkeiten heben“ …

… und erzitternd neigte sich das Teufelchen diesen Melodien. Als habe der Wiesengrund schon leis’ sein Herz bekränzt, spiegelte sich das goldene Mondeslicht nun auch im Tränenglanze seiner Augen und sie alle, die Blumen, das frohe Hochzeitspaar und die Sterne, streifte wundersam das Schöne wie ein leiser Weltenklang.

Und lächelte ihm nicht die Wiesenmuhme mit ihrem runden Gesicht so freundlich zu, die mit ihrem Manne die Ehrenplätze neben der Mäusemutter eingenommen hatten – und oben auf dem Zweig jubilierte ein gefiederte Gast sein helles Lied.

Wie blühten da die dunklen Saiten seines Herzens auf und das Teufelchen sprach staunend: „Wie schön trägt die Welt doch alles in sich, Gestalten, die Mondesnächte, die Tiere und leise tröstend auch mich!“

Und so tief von Gottes Atem durchweht, verneigte sich das Teufelchen vor dem Hochzeitspaar und sein Mantel aus heiligem Stroh strahlte gleichsam den „Segenswunsch des Himmels“ über ihr junges Glück.

Der Vogel auf dem Zweige hatte seinen Gesang beendet und war herab geflogen und dunkel, wie sein Gefieder, überfielen ihn wieder seine Erinnerungen. Das Teufelchen spürte die leise Trauer des Vogels und es fühlte sich – ganz unbewusst aus seinen eigenen wehmütigen Erlebnissen – zu dem schwarzen Vogel hingezogen und dieser erzählte ihm auch bald, warum er so traurig war.

Im Sommer des vergangenen Jahres war die wunderschöne Prinzessin Asmara von einem bösen Zauberer entführt worden.

Asmara liebte es, in den Wald zu gehen und die roten Beeren zu sammeln, sie hatte ihr Körbchen damit gefüllt und ihr Liebreiz und ihre Schönheit, die wie ein heller Edelstein erglänzten, hatte die Vöglein des Waldes und die goldenen Schmetterlinge herbei gelockt und ihre Zartheit breitete sich wie ein Strahlenkranz über alle Blumen und Tiere des Waldes, die so leicht und froh in Gottes herrlicher Natur lebten.

Aber, versenkt in den Schoß der Erde, lauerte auch das Böse.

Ein alter, buckliger Zauberer, dem alles Wahre, Gute und Schöne unerreichbar war, erfüllt nur von Neid und Habgier, hatte sie dort gesehen. Seine Pulse rasten bei ihrem Anblick und er hatte mit seinem Zauberstab einen Kreis um sie gezogen, den er aus Raum und Zeit heraus heben konnte und mit ihm die arme, zitternde Prinzessin, die nun wie im Dunkel eines unendlichen Falles in die Tiefe einer düsteren Höhle versetzt wurde.

Dort lebte der alte, böse Zauberer weit entfernt von den Menschen in einem wilden, dunklen Walde, umgeben von hohen Felsen. Es gab nur einen einzigen Ausgang aus diesem Walde, aber dieser Weg führte an der Höhle des bösen Zauberers vorbei und auf der anderen Seite des schmalen Weges wohnte eine böse Waldhexe, die, gestützt auf ihren Zauber-Krückstock, den Weg bewachte und niemanden hinaus ließ.

Da war nun die schöne Prinzessin Asmara gefangen und weinte bittere Tränen, weil der alte, bucklige Zauberer sie zwingen wollte, ihn zu heiraten.

Der Vogel blickte bei seinen Worten traurig und gesenkten Angesichts zu Boden, denn er hatte in guten Zeiten mit seinem Gesang im Rosengarten des Schlosses die Prinzessin am Morgen geweckt, sie liebte den vertrauten Ton und der Vogel hatte den ganzen Tag bis zum Sonnenuntergang für sie gesungen.

„Nur mein Freund, der schwarze Rabe, der viel in der Welt herum gekommen ist, kennt den verwunschenen Wald und die Höhle des Zauberers“ sprach der Vogel, „aber die Prinzessin vermochte er nicht zu befreien, dazu war er zu schwach“.

Das Teufelchen hatte still der Erzählung gelauscht, sie berührte sein Herz und er war dem Vogel in seiner Trauer ganz nahe. Stumm blickte das Teufelchen vor sich hin, doch dann verwandelten sich seine düsteren Gedanken plötzlich in den schweigenden Glanz einer Hoffnung: Es hatte ja seinen Zauberbesen, mit dem es fliegen konnte!

Dann brauchte ihm der Rabe nur den Weg zu zeigen und es würde wohl eine Möglichkeit geben, die Prinzessin zu befreien, denn der Rabe hatte erzählt, dass Asmara manchmal die dunkle Höhle verlassen durfte, zu Licht, zu Luft und Sonnenschein.

Dem Vogel erschien dieser Gedanke wunderbar und als habe ein Lichtstrahl die dunklen Schatten seines Herzens erhellt, schimmerten auch seine Federn plötzlich heller und ganz atemlos flog er davon, um den schwarzen Raben herbei zu holen.

Wie die Wolken vom Sturme gejagt, so kam auch der Rabe pfeilschnell zurück geflogen, nachdem ihm sein Freund von der Hilfsbereitschaft des Teufelchens erzählt hatte und sie machten sich sogleich auf den Weg zu dem finsteren, wilden Walde, um die schöne Prinzessin Asmara zu befreien.

Der Rabe flog ihm voraus, das weite Land lag lautlos unter ihnen und das Teufelchen dachte: „O wie sind die hilfreichen Tiere in ihrer großen Heimat so viel treuer, nur ich bin heimatlos und wie verloren – so wie Asmara in der finsteren Unterwelt“; verloren nun für sie die Blumenpracht und Waldesschönheit und alle Herrlichkeit in ihrem Leben. Und von der Abenddämmerung umglüht, sprach das Teufelchen: „Ich werde sie auf meinem Herzschlag in die Freiheit tragen, wie drohend auch immer die Felsen ragen“.

So hoffnungsfroh beschwingt flogen sie weiter, bis sie plötzlich von fern ein leises Weinen hörten. Als sie näher kamen, sahen sie unter wehenden Ranken die Prinzessin Asmara im weichen Moose am Waldesrand und ihre Mädchentränen rannen wie lichtes Gold über ihre Wangen herab.

Das war ein wehes Wiedersehen, denn den Raben, der ihren Ort ausgespäht hatte, kannte Asmara schon, aber staunend schaute sie auf das Teufelchen und das goldene Stroh seines Mantels. Doch in allem plötzlichen Schrecken über seine Teufelsgestalt fühlte sie tief innen den Glanz seines Herzens, sie streckte ihm ihre blasse Hand entgegen und wie ein Kronenkranz leuchtete ihre Schönheit auf.

Als ob die Wege auf erblühten in des Abendrotes Strahlen, erstrahlte auch das Herz des Teufelchens und im Aufblitzen dieses glücklichen Augenblicks kam ihm der rettende Gedanke, wie er die schöne Prinzessin Asmara befreien könnte.

Durch das L I C H T, durch die wundersam schimmernden Schwingen seines gold-strahlenden „Mantels aus heiligem Stroh“, das ihm schon einmal zu Hilfe gekommen war, sollte auch diesmal das Böse bezwungen werden!

Wie ein leuchtendes „Zeichen der Nacht“ wollte das Teufelchen über ihr schweben, damit Asmara ihm nachfolge, aber sie dürfe nicht nach unten noch seitwärts oder zurück schauen und weder nach rechts, noch links abweichen und wenn sie die Höhle des bösen Zauberers und die Hütte der Waldhexe erreiche – so drohend und zauberverhext – dürfe sie nicht eine Sekunde zögern und sich weder durch Flammen noch grässliche Flüche zurück schrecken lassen, denn allein das Vertrauen zum „heiligen Lichte“ könne sie erretten.

Gleich einem Morgenzeichen leuchteten die Worte des Teufelchens in Asmaras Herz und von seiner Strahlen-Kraft geleitet folgte sie ihm schweigend durch die Nacht. Bis in ihre Tiefen, wo die Einsamkeit beginnt, leuchtete das Licht über ihr und auch der Rabe folgte diesem Lichte, dessen Strahlen sein Gefieder nun viel heller erglänzen ließen.

Je näher Asmara dem Ausgang des Waldes kam, umso schwerer wurden ihre Schritte, aber sie ging, vertrauend wie einem guten Traume, dem Ungewissen entgegen, unverwandt nach oben blickend und ihre Gedanken leuchteten nun selbst wie ein Licht der Zuversicht auf ihrem Angesicht.

Als ob er sie vernichten wolle, stürzte der böse Zauberer zum Ausgang seiner Höhle, seine Augen sprühten Flammen, seine Hand gebot ihr gebieterisch Halt, seinen Zauberstab hatte er in gieriger Hast nach oben gestreckt, so wie damals, als er sie in die Tiefe der Höhle versetzte, und in dem tobenden Aufruhr seiner Sinne schleuderte er ihr mit heiserer Stimme einen wüsten, grässlichen Zauberfluch entgegen.

Der Rabe war aufgeregt auf einen Zweig geflogen, direkt über der Höhle, er hatte angstvoll seinen Schnabel geöffnet, doch wie vom Schrecken gelähmt, brachte er keinen einzigen krächzenden Laut hervor.

Die Waldhexe hatte ihre Hand erhoben, um besser sehen zu können, was da passierte, ihr einziger Zahn bleckte zu Asmara herüber, als wolle sie sie fressen, den Zauberkrückstock hatte sie mit ihrer knöchernen Hand umfasst, doch Asmara sah und spürte nichts von all diesen drohenden Verhängnissen. Als habe sie sich mit dem „heiligen Licht“ verständigt, das so leuchtend und klar über ihr schwebte, schritt sie unbeirrt, ihren Blick nach oben gerichtet – und das Böse war machtlos vor dem unsichtbaren Vorhang ihres Herzens, den das Licht um sie webte und den kein Schrecken durchdrang.

Asmara war ihrem schrecklichen Schicksal entkommen. Mit sprachlosem Herzen – erwacht wie aus finsterstem Traum – sank sie nieder auf den weichen Waldboden und Tränen strömten aus ihren Augen. Sie fielen herab in das grüne Moos wie Perlen aus Gold. In tiefer Dankbarkeit blickte sie auf zum Teufelchen und – als wolle sie ihm den Segen des Himmels reichen – berührte sie sanft seine schwarze Teufels-Hand und Ihre blassen Lippen küssten den Saum seines Mantels aus heiligem Stroh.

„Ein Königskind in schlichtem Gewand, geleitet von licht umwobener Hand, wie hell umrauscht sie die neue Luft, entkommen der kalten, finsteren Gruft“ – so sang und jubilierte es nun im Walde, die klugen Tiere hatten gar bald bemerkt, was da geschehen war und hell jubilierte es nun auch auf in Asmaras Herzen.

Und tönte da nicht aus dem fernen Tale Glockenklang herüber, oder tauchte er nur empor aus Sehnsucht und Traum?

Wie ein zitternder Hauch im Waldeswehn überflutete der Klang Asmaras Herz und im Wunsche nach Vater und Mutter, dem verlorenen Rosenreich des Blumengartens und dem hohen Schlosse, machte sie sich sogleich auf den Weg zurück in das Königreich.

Der treue Rabe begleitete sie und das Teufelchen, dem es schien, als seien seine Hand – so zart berührt – und sein bebendes Herz reicher geworden, winkte ihr noch lange seinen Abschiedsgruß nach. Es hatte – so froh im Herzen – miterlebt, wie ihre wunde Seele – befreit aus den Drachenklauen des bösen Zauberers – wieder auf erblühte, aber mit sehnsuchtsblassen Lippen streckte es nun seine Hände zum Himmel empor und flüsterte leise: „Ach, eine Seele …“ und es war ihm so bang in der stillen Einsamkeit.

Asmara und der Rabe wanderten unverzagt; ihr schönes, blondes Haar, das in der Höhle dunkler geworden war, leuchtete wieder hell im Sonnenschein und sie hatte – statt einer Krone – eine duftende rote Blume hinein gesteckt.

Und dann erblickten sie es, das stolze Schloss in seiner ganzen Pracht und ihr Herz und mit ihm das Herz des Raben sprangen hoch vor Glück.

Asmara war in das Moos am Waldesrand gesunken, andächtig-staunend blickte sie auf zum Himmel; der Zauberer in seinem düsteren Walde erschien ihr nur noch wie ein ferner, böser Traum.

Der rauschende Fluss und das Kreuz an der Brücke, sie waren noch da und Asmara konnte wieder an den Frühling und an die Liebe glauben. Doch ihr Leid war so groß gewesen, konnte sie da die alten Lieder noch so singen wie einst?

Und es war, als töne leise ein altes Wiegenlied auf in ihrem Herzen, „..vom Winde und Blütenbaum, von Sehnsucht und Frühlingstraum..“ und leise flüsternd trug der Wind ihre Seele dorthin, wo Friede, Liebe und Schönheit sind.

Das Teufelchen, so allein und vom Winde umrauscht, fühlte sich verloren in der großen, fremden Welt und doch war sein Herz so seltsam weit geworden. Die Freude über die wunderbare Errettung Asmaras leuchtete darin wie ein seliges, lichtes Blau und leise sprach es – wie selbst verloren – die Worte: „Geh in die weite Welt hinaus zu neuen Sternen, und öffne leis’ das Tor zu ihren licht-erblauten Fernen“.

Und erfüllt von dieser neuen Kraft und gewiegt vom rauschenden Winde, lenkte es seine Schritte einem neuen Leben entgegen.

Die Tiere des Waldes schauten neugierig zu ihm hinüber, die Vöglein sangen ihre frohen Lieder; das klang doch ganz anders, als die Töne, mit denen ihn Ochs und Esel im Stalle umschnaubt hatten, aber davor schützte ihn nun die stille Strahlung seines heiligen Mantels.

Hell erstrahlte nun auch das Lied des Tages und wie ein leiser Hauch streifte ihn geheimnisvoll das Wehen des verwunschenen Waldes. Die Rehe vergaßen ihre Scheu und zupften zutraulich die Blätter von den Zweigen. Zwei weiße Tauben waren aus der Waldesstille aufgestiegen, so leicht wie ein Frühlingswind.

Wie doch alles nach dem Lichte strebt, dachte das Teufelchen, nur allein in den Sternen steht die Einsamkeit, doch war nicht einst ein Stern aus ihr hinausgestiegen, so licht erhellt wie ein stilles Feuer, das auch ihn beschenkt und gerettet hatte!

„Ach, ich habe kein Vaterhaus“, sprach das Teufelchen leise, „aber ich habe auch keines verloren; die unendliche Sehnsucht ist meine Heimat, dort, wo es am schönsten ist auf dieser Erde oder dort, wo ich am meisten geliebt werde.

Und sein Herz sang leise ein schönes Lied.

Da hörte es plötzlich unter sich ein zartes, feines Piepen, aber das klang so traurig und als das Teufelchen nieder blickte, sah es unter einem Holunder-Busch eine Igel-Mutter, die bittere Tränen vergoss.

Ein Adler war plötzlich wie ein Stein vom Himmel hernieder gestürzt, hatte ihre beiden Kinder mit seinen Riesenkrallen gepackt und sie hoch oben zu seinem Felsennest getragen, damit seine Jungen sie fressen sollten.

Das klägliche Geschrei der Igelkinder klang bis hinab ins Tal und das Teufelchen verspürte Mitleid mit der Mutter und ihren Kindern.

Keiner konnte ihnen helfen, denn der Adler war zu stark und sein Felsennest unerreichbar.

Nur ein Flügelschlag trennte die Kinder noch davor, gefressen zu werden, aber bei dem Wort „Flügelschlag“ hob sich der Atem des Teufelchens hell empor, es konnte ja wie mit Flügeln durch die Lüfte sausen, mit seinem Zauberbesen, und wie vom Winde getragen – denn es war keine Sekunde zu verlieren – trugen ihn die Schwingen des Besens hoch zu den wild zerklüfteten Felsen.

Mit vorgestreckten Krallen und weit geöffnetem Schnabel stürzte ihm der Adler entgegen, mit seinen Schwingen schlug er wie besessen auf den Besen und den Körper des Teufelchens ein, doch die Luft erstrahlte plötzlich in lodernder Kraft und der heilige Glanz schleuderte dem rasenden Adler aufzuckend einen hellen Blitz entgegen, der seinen Leib glühend umhüllte und seine Augen blendete.

Er taumelte in seinem Fluge durch die Luft bis an die Felsen, auf deren höchster Spitze todesbang die kleinen Igel ihre Pfoten dem Teufelchen entgegenstreckten, das sie blitzschnell ergriff und mit ihnen davon sauste. Soeben noch einem sicheren Tode preisgegeben, erschien den kleinen Igeln das Reisig des Besens, an das sie sich nun klammerten und der sausende Flug wie ein Wunder des Himmels, das sie befreit von Todesqual und Pein und gleich eines Himmels Strahl leuchtete auch das schmerzbleiche Antlitz der Igelmutter auf, als sie ihre Kinder – zurück gekehrt aus allerhöchster Not – an ihr Herz drückte.

„Vergelte Gott an Dir, was du für meine Kinder getan hast“, hauchte die Igelmutter tränenerstickt und wie eine heilige Tröstung wuschen die Tränen ihre gramumflorten Augen wieder rein und der Segensstrahl ihrer Augen traf auf die sehnsuchtsschweren Augen des Teufelchens, das in seines Herzens Schlage das Seelenglück der Igelmutter spürte und wusste, dass es selbst nie eine Seele haben würde.

Ach, eine lichte, himmelsreine Seele!

Die Sterne blickten so milde herab, eine Nachtviole war im Verborgenen erblüht und das schimmernde Mondeslicht umgab ihre Blüte wie ein geweihter Glanz der Natur.

Wie traumgebannt betrachtete das Teufelchen die sanfte Glut der Blüte und geheimnisvoll ertönte die Schönheit der Nacht auf in seinem Herzen wie eine zarte Märchenweise.

Doch plötzlich mischte sich darein ein heiseres Krächzen, so leid erfüllt und matt.

Das Teufelchen folgte dem Tone nach und auf einmal erblickte es etwas Rätseldunkles, ein flatterndes, schwarzes Geschöpf, das verzweifelt mit seinen Flügeln schlug, doch wie fest gebannt sich nicht fortbewegen konnte.

Als das Teufelchen näher gekommen war, erblickte es einen schwarzen Raben, der an einer ausgelegten Leimrute fest hing, seinen qualvollen Tod vor Augen.

Das Teufelchen sprang schnell herbei und zog mit allen Kräften am Gefieder des Raben, aber es vermochte ihn nicht loszulösen.

Da hörte es in der Nähe eine Quelle plätschern und schnell wie der Wind lief es dorthin, um Wasser daraus zu schöpfen und den Leim damit aufzuweichen.

Das Herz des Raben – noch vor kurzem wie gelähmt und todesmatt – schlug hell empor, als das Teufelchen unermüdlich zwischen der Quelle und der Leimrute hin und her lief und das viele Wasser tat seine Wirkung; der Leim wurde immer wässeriger und endlich konnte der Rabe sich von der zähen Masse befreien und flatterte nun selbst zur Quelle, um sich darin ganz rein zu waschen.

Er plusterte sein Gefieder und breitete seine Schwingen aus und in der Quelle spiegelte sich nun wie der Funke eines neu geschenkten Lichtes das Strahlen seiner dankerfüllten Augen.

„Glück soll Dich immerdar begleiten und alles Ungemach und Elend von Dir weichen“ lispelte – noch zitternd vom überstandenen Schrecken – der schwarze Rabe, der dem Teufelchen von nun an ein Lebensfreund geworden war. Er flog auf des Teufelchens Schulter und begleitete es so noch eine lange Zeit, bis er schließlich seine mondbeglänzten Flügel ausbreitete und zurück flog zu seinem Neste.

„Wir sehen uns wieder, lieber Freund“, rief der Rabe durch die sternenhelle Nacht und der Himmel oben war so weit und so klar – wie das Herz des Teufelchens, das nun so froh auf erklang.

„Ach“, flüstere das Teufelchen, „das Glück darf nicht sterben. Lebt und webt es nicht in uns, wenn wir mit dem großen Leben eins werden, mit der Natur, den Menschen, mit den Tieren, die wir behüten können, so wie wir Behütete des Himmels sind – so unermesslich, so wunderhaft und reich?

Und es fühlte, wie sein Herz staunend dem großen, unendlichen „Wunder der Schöpfung“ entgegenblühte.

Wie zu höherem Leben erwacht, ertönte der Klang seines Innern und es horchte zarter in den weiten Himmel hinauf. Raum und Zeit wurden ihm auf einmal zum Bewusstsein eines Unendlichen, an dem es schauenden, lebendigen Anteil finden konnte und es empfand, dass die Sterne, die Pflanzen und Tiere im tiefsten Sinne seine Geschwister waren.

Es begriff, dass das „Glück des Friedens“ niemals sterben dürfe, um die Welt in ihrer unendlichen Schönheit ungetrübt erleben zu können.

Doch die Wirrnis und das wilde Begehren der Menschen machte die Welt so unheilvoll!

Als ob sich dies bewahrheiten wolle, ertönte plötzlich ein tiefes, dumpfes Brummen, das kam so geisterhaft stöhnend, wie aus einem Grabe.

Das Teufelchen lauschte still, es hörte sein Herz klopfen, fast so, als ob eine fremde, kalte Hand danach greifen wolle.

Als es leise näher zu diesen Tönen heran schlich, gelangte es zum Rande einer Grube. Vorsichtig spähte es hinab und erblickte dabei einen riesigen Bären, der hinterrücks in eine Bärengrube gestürzt war und trotz aller mühevollen Anstrengungen nicht mehr heraus konnte.

Die Grube war ein abgrundtief gähnendes Loch; der Bär hatte in seiner Wahnsinnswut mit seinen Tatzen die Wände aufgerissen, doch geholfen hatte es nicht, das sonst so unbezwingbare Tier blieb hilflos gefangen.

Ein schwarzer Falter nur flog vorbei, der sich auf eine Baumrinde setzte und daran wie auf einer Leiter empor stieg.

Dem Teufelchen kam bei diesem Anblick blitzartig ein Gedanke. Hatte es doch auf seinen Streifzügen zu den Menschen auf einem Bauernhofe eine Leiter gesehen und wie der Wind flog es auf seinem Besen davon, um sie herbei zu holen.

Wie ein dumpfer Sterbes – Schrei ertönte es aus der Grube, als der Bär sich so plötzlich wieder verlassen sah, doch getragen auf des Mondes-Lichtes Wunderwelle flog das Teufelchen auf seinem Besen dahin, fand und ergriff die Leiter und flog mit ihr über die aufdämmenden Wälder zurück zur Bärengrube.

Schnell ließ er die Leiter in die tiefe Grube hinab und der schwere Bär kletterte glücklich auf ihren wackeligen Sprossen empor.

Hoch aufragend richtete er sich empor und sein großer Körper warf einen riesigen, dunklen Schatten über die Gestalt des kleinen Teufelchens.

Mit seinen großen Tatzen hob es der Bär behutsam auf und wiegte es zart wie ein Kind und lag nicht in dieser schweigenden Geste – viel mehr, als Worte es auszudrücken vermögen – ein tiefster, seliger Dank!

„Vielleicht sind es diese „ewigen Gesten“, die uns zeigen, wohin wir gehören“, flüsterte das Teufelchen und in diesem wunderstillen Augenblick ward es ihm bewusst: In die stille Kraft einer Geborgenheit! Das zufällige, unruhige Wanderleben sollte enden. Ein Haus, ein richtiges Heim, in dem der Friede lebt, das wollte es erschaffen, für sich, für seine Freunde, für die Tiere, eine Zuflucht für alle, die „mühselig und beladen“ waren.

Seine Sehnsucht nach Frieden, nach einem „beseelten Frieden“, sollte nun auf einem festem Grunde stehen.

Das Teufelchen senkte – trotz dieses sehnlichsten Wunsches – sein Angesicht, denn es wusste, ohne die „Stimme der Seele“ war die „Seligkeit des Friedens“ nur ein leeres Wort und obwohl es keine Seele hatte, spürte es dennoch tief innen ein Vertrauen, ein inneres Klingen, das wie ein leises Lied zum Himmel aufstieg; es fühlte in seinem Herzen, dass der Alltagssegen aus einem höheren Glanze, aus dem „Gottvertrauen“ lebt.

so leicht und unbeschwert …

„Wie ist – so schön und losgebunden –

das Leben doch des Lebens wert“!

flüsterte das Teufelchen, als es den himmelfreien Tönen des Vogels nachlauschte.

Und hell ertönte nun auch sein Herz, aus dem allein das Gottvertrauen gewebt werden konnte, denn das Hohe und Schöne ersteht nur aus dem Glanz des Herzens, der das Leben tiefer erstrahlen lässt.

Hoffnungsfroh und begleitet von der stillen Kraft und Freundschaft des Bären machte es sich auf den Weg, um den rechten Platz für sein Haus zu finden.

Sie wanderten den ganzen, langen Tag, nur des Waldes Einsamkeit umgab sie und aus den silbernen Wolken stieg hoch über den Wipfeln der Bäume am Abend wieder der Mond empor.

Als sie zu einem Felshang kamen, lag in seinem glänzenden Lichte unter ihnen ein liebliches Tal, umgeben von Bäumen, deren Blätter so leise rauschten, als träumten sie von einem stillen, seligen Frieden. Ein Bach, in dem sich der goldene Schimmer des Mondes widerspiegelte, floss durch dieses traumverlorene Tal und sammelte sich am Waldesrand zu einem klaren See.

Dem Teufelchen erschien es, als habe sich die stille Schönheit dieses Bildes wie ein Traumbild von der Wirklichkeit gelöst,

es fühlte sich so wundersam in diesem Frieden von allem Erdenleide wie erlöst.

Hier wollte es bleiben unter den Bäumen vor der Blumenwiese, dem Bach und dem klaren See, behütet von Gottes Sternenwelt.

Als falle der Tau leiser und zitternder herab, um die Erde fruchtbarer zu machen, auf dem das Haus erstehen sollte, schien auch der Himmel weiter empor zu steigen, um die Last des Hauses leichter werden zu lassen.

Die Wildgänse, die südwärts zogen, trugen die frohe Kunde weit übers Land und die findigen Tiere kamen bald herbei, um dem Teufelchen bei dem Bau seines Hauses zu helfen, denn die eigene Hilfsbereitschaft des Teufelchens hatte sich schnell herum gesprochen, seine Hilfe für die geraubte Asmara, für die todgeweihten Igelkinder, für den fest geleimten Raben und den hilflos gefangenen Bären und im Taumel des Tages, der sie alle nun mit ihren fleißigen Tatzen und Pfoten, Flügeln, Zähnen und Händen verband, nagten die Biber des Waldsees nach dem Plane des Teufelchens die größten und schönsten Baumstämme ab, die der starke Bär heran trug und zu Hauswänden aufeinander schichtete, der grüne Frosch vom Wiesenteiche, der zur Hilfe herbei geplantscht kam, verdichtete die Stämme mit Lehm, seine hübsche Mäusefrau verknüpfte mit ihren flinken Mauseschwestern die Wände und das Dach mit Bast, die Igelmutter trug Blätter herbei, um das Haus weich auszupolstern, die Vögel sangen dazu in den Zweigen, die Blumen auf der Wiese sandten ihren süßesten Duft und die Sonne überstrahlte Wald und Flur mit ihrem goldenen Himmelslicht. Der nahe Quell murmelte eine zarte Melodie und erklang sie nicht sanft wie ein träumendes Lied des Friedens! Selbst der schwarze Rabe, der gekommen war, um dabei zu sein, krächzte eine muntere Weise, die so froh beschwingt bis zum Himmel aufstieg.

Ja, es war, als lege der Himmel selbst seinen Strahlenglanz über das nun fertig gestellte Haus. Dieses Leuchten fand seinen Widerschein in den Herzen aller, die daran mitgewirkt hatten und im Glanze dieser Stunde verkündete das Teufelchen allen Tieren, die ihm so treu und unermüdlich geholfen hatten, dass ein großes Fest gefeiert werden solle.

Ach, war das eine schöne Botschaft und eine Freude bei jedem auf seine Weise, ein Flöten und Singen, ein Piepsen und Springen und Brummen und Summen und Fliegen und Wiegen, ein Flattern und Beben, ein Lachen und Schweben – und aus allem Geben und Nehmen strahlte Seligkeit, als läge darin – tief verborgen – schon ein wenig Ewigkeit, denn das Leben will nicht nur Weite und Glück, es will mit allem, was es liebt, ins Ewige zurück.

Asmara hatte zur Fertigstellung des Hauses eine ganz persönliche Gabe übersandt. Hunderttausend Tausendfüßler trugen eine von ihr mit Rosen bemalte Truhe über Stock und Stein herbei und als das Teufelchen sie öffnete erglänzte darin eine Perle, eine der Tränen – der schmerzlich geweinten – die bei ihrer Errettung aus den Klauen des schrecklichen Zauberers in das grüne Moos gefallen und dort zu Perlen geworden waren. Asmara hatte eine dieser Perlen aufgehoben und sandte sie ihm nun wie ein Leuchten aus ihrem Angesicht.

Das Teufelchen berührte die schimmernde Perle mit zarter Scheu und sein Herz sang leise eine tiefe, selige Melodie.

Und fast unhörbar tönte es von seinen Lippen:

Es ist die Sehnsucht, die aus unseren Träumen steigt,

wenn sich ein ferner Strahlenglanz entgegen neigt,

wenn stille Saiten in uns auferklingen,

die aus den Tiefen unseres Herzens schwingen.

O lass dich leis’ von ihnen wiegen

und dich von ihrem Glanz besiegen.

Fühlt nicht die Seele so,

die – ach so tief ersehnte – reine,

wenn sie erwacht aus heiligem Scheine?

Die Seele, die nur Liebe webt,

geheimnisvoll aus höheren Sphären lebt,

die ewig wunder-webend singt,

und weit in unsere Träume klingt,

die hell erstrahlt als Himmelslicht.

O Namenlose, leuchte auch auf meinem Angesicht“!

War es nicht, als die Tiere ihre Augen und ihr Herz an den Glanz des Teufelchens schmiegten, der nun wie ein Widerschein auf seinem Angesichte lag, als ob sie eine Lichtgestalt erblickten, die selbst weit und namenlos geworden war?

Und der Abendhimmel strahlte seinen goldenen Schein, als wolle auch er vom großen Träumen unendlich überfließen.

Es war wieder Winter geworden und die Sternennächte wuchsen immer tiefer in den Himmel hinauf; über ihre blassen Schleier strahlte hell eine frohe Botschaft: Weihnacht! Weihnacht! Heilige Weihnacht!

Sie strahlte über Wald und Tal, über Wege und Flüsse, die ganze Erde

streckte ihre Hände empor zum Himmel – sie begehrte nicht Tage, nicht Nächte, sie sehnte sich nur nach einer, der einen, einzigen, heiligen Nacht.

Der schimmernde Rand des Himmels spannte sich weit und weiter und wurde licht, die Fernen – so empor gehoben – wurden Raum, den das Licht durchmaß.

Ein Engel kam in seinem Schein und trug des Herren Lob bis in die fernste Zeit hinein, sein Strahlen im Erwachen mehrend, aus heiliger Liebe wiederkehrend!

O wunderliche Zeit, o Traum, o Herrlichkeit, entweichendes Begreifen, Vertrauen, Wiederkehr und Reifen und Glanz auf jedem Flügelschlage, o hohe, wundervolle Tage.

So jubelte es weit über die Welt, so jubilierte es auch in den Seelen der Kinder, so flüsterte es unten im vereisten, murmelnden Bach, im Raureif am Strauch und ferne im leisen Gesang der nahenden Engel.

Sie flogen in den stillen Nächten zur Erde herab und sammelten die vielen, vielen Wunschzettel ein, die die Kinder so erwartungsfroh in ihre Fenster legten, Wünsche von Teddybären, von Puppenstuben, Rollern, geschnitzten Bären aus Holz, von Schaukelpferden, Märchenbüchern, Märchenbildern, Kasperltheater und sprechenden Puppen, Papageien zum Aufziehen … und viele, viele süße Sachen und anderer Dinge mehr und die Engel staunten über die vielen Wünsche, die sie mit leichtem Flügelschlag zur Himmelskönigin hinauf trugen, die sie alle, alle in Empfang nahm; ein riesiger Berg

von Wünschen lag schon zu ihren Füßen ausgebreitet und unter ihr auf

der Erde ragten die goldenen Turmspitzen des hohen Domes fast bis zu den Wolken empor und die weißen Tauben auf dem Dach bewunderten die Engel, dass sie so hoch bis in den Himmel fliegen konnten.

Weihnachtsglanz, Weihnachtsduft, Klänge und froher Schall drangen auch bis zum Hause des Teufelchens im fernen Tale, wo der Schall und der Glanz zwar etwas dunkler waren, weil der Wald so schweigend hoch stand, aber der Strahl des Abendsternes sandte sein Licht zu immer tieferem Lichte ins Herz des Teufelchens und wenn es auch keinen Wunschzettel auf sein Fensterbrett gelegt hatte, brannte doch ein einziger Wunsch auf immer in seinem Herzen wie ein seliger Schein: Von Gottes Odem beseelt zu sein!

„Die Seele, die so leis’ in allem steht und leis’ auch durch den Weltenatem weht – ach lass sie auch in meine Tiefen schwingen und selig in mir auferklingen“ – so flüsterte das Teufelchen im tiefsten Herzen und es neigte sich still vor dem Abendstern.

Die Nacht, in der sich weit der Himmel öffnete,

der sonst so verwehrende Himmel und es brachten die Engel

die schwebende Welle der himmlischen Töne

und trugen sie fort in das ewige Schöne.

Töne voller Seligkeit.

O wundersame, benedeite Zeit!

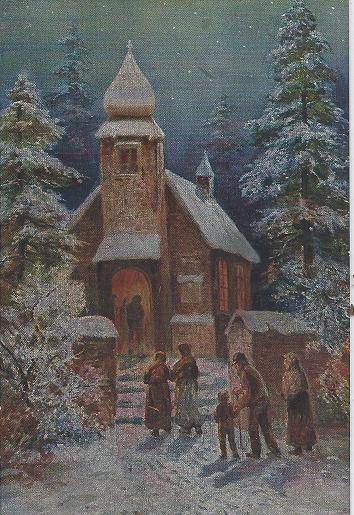

Den hellen Streif zu sehn, wie einst, als es zum ersten mal in der Nacht auf dem Besen durch die Luft geflogen war, machte sich auch auf das Teufelchen und sein Herz war so groß und weit, die Sehnsucht wollte es heben, heben bis zu den Sternen, es war selber voller Klänge, die es nun auch wirklich hörte, ganz leise zunächst, ein ferner, schwebender Orgelklang, der aus einer kleinen Kirche am Waldesrand herüberwehte.

Hell schimmerte das Licht durch die Türe und Fenster bis zum Teufelchen, das sich an einen Baum geschmiegt hatte und still hinüber schaute.

Es fühlte sich in diese namenlose Wirklichkeit so grenzenlos und allumfassend einbezogenen, „als wolle ihm der Himmel seine Hände reichen“, und mitschwingend – wie in einem Chorale – huschte es leise mit den Menschen in das Kirchlein hinein.

Als ob die namenlose Herrlichkeit, die es einst im Stalle gesehen hatte, in Schönheit auferstanden sei, stand des Teufelchens Herz staunend in dem lichter hell geschmückten Kirchlein, es fühlte – so wie einst – ein tiefes Vertrauen, so wunderweit und aufwärts steigend und tönten da nicht auch die gleichen Klänge, gesungen von den himmlischen Heerscharen, umrauschend das holde, himmlische Kind … und wie auf Flügeln streifte die Erinnerung des Teufelchens die Nacht und es sah wieder die schwebenden, singenden Cherubime, die ihre Hände segnend über das Kind ausbreiteten.

Maria und Joseph betrachteten das heilige Kind, das wie auf Goldgrund gebettet vor ihnen lag, und umstrahlt von diesem schweigenden Glanze flüsterte das Teufelchen: „O wie ist sein Schimmer so zart, so rein und so scheu und die Nacht so ewig, blühend und neu“ und tiefer neigte es sich vor der unsichtbaren Würde dieses Kindes und vor dem sanften Schmelz seines göttlichen Seins.

Wie auf Goldgrund lag das Kind, denn wie Gold schimmerten die heiligen Strahlen, auf denen es gebettet war, das sah das Teufelchen nun. Wie von einer unsichtbaren Macht geleitet, war es ganz nahe heran gekommen und das Leuchten des heiligen Lichtes strahlte bis in sein innerstes Herz.

So namenlos entrückt stand die Stille im Raum; es war, als seien das Kind und das Teufelchen wunderhaft zueinander erblüht.

„Ach könnte ich seine zarte Hand küssen“, hauchte das Teufelchen, „wie sehne ich mich nach seiner göttlichen Nähe“!

Silberhell leuchtete der Aureolenglanz um des Kindes Herrlichkeit und strahlte er nicht auch – so sehnsuchtsgeweiht – zart bis zu des Teufelchens Haupt?

Als leite es eine unsichtbare Kraft, war das Teufelchen vor dem Kinde nieder gekniet. Wie eine Offenbarung spürte es, dass ewige Schönheit leuchtender und unvergleichlich ist und im Glanze dieser Schönheit betete es das Kind an, ohne zu verstehen, dass die unendliche Liebe mit diesem Kinde geboren worden war und im göttlichem Geheimnis immer wieder neu geboren wird, in denen, die an die Liebe dieses Kindes glauben und sich vor ihm verneigen.

Tiefer neigte es sich vor dem Unbegreiflichen, als sich die Schleier seines Herzens und seine Sehnsucht an die Zartheit des göttlichen Kindes schmiegten und im leisen Widerklange erhob das Kind seine Hand und segnete das Teufelchen in der Stille der Heiligen Nacht.

Als umwehe ein Hauch dieser göttlichen Herrlichkeit nun auch das Teufelchen, spürte es – wie ein wachsendes Beginnen, ein Staunen und Singen – einen Glanz, so weit und so reich und im fernen Nachklang seiner Wunden, die nun benedeite Wunden geworden waren, strömten seine Tränen herab – heimgefallene Tränen der Sehnsucht, des Schmerzes und der Liebe.

Und das Kind, so wundersam verwoben in Leid und Schmerz,

nahm diese Tränen tief innen in sein Herz,

so weit, wo keine Tränen sind …

und es war dort, wo das Unendliche beginnt.

Das Teufelchen kniete vor dem Allerbarmenden.

Was sich im heiligen Stalle einst enthüllt,

– das Unerreichbare – es ward erfüllt:

So leis’ wie eine Sternenstille steht,

eröffnete sich seine Seele im Gebet.

Es war, als habe es aus allen seinen Wunden

zur „ewigen Liebe“ heimgefunden

und leuchtete nicht zart ein heller Streif

bis in die Wellen der Ewigkeit?

Sein Innerstes, sein kleines, armes Leben,

so lichtdurchweht, so rein,

wie Perlenglanz im Mondesschein.

Und schimmernd leuchtete von fern,

ein lichter Gruß vom Abendstern.

Das Teufelchen dachte in seinem Glück an seine Freunde, die Tiere, an ihre Hilfe, die es dankbar erfahren hatte, und es dachte auch an Asmara und ihr Mädchenlächeln.

Wie wohl tat es, an sie alle zu denken, an alle, denen es sich nahe fühlte, deren Vertrauen in ihm auf erstrahlte; es wollte sie an seinem Segen, an seiner inneren Freude teilhaben lassen.

Die Tiere hatten still im Frieden des Waldesrandes auf das Teufelchen gewartet und war es nicht, als strahle ein zarter Schimmer nun auch bis zu den Tieren,

blicken tiefer durch äußere Schalen nach innen

und erraten in allem heimlichen Schwanken,

die tief verborgenen, wahren Gedanken.

Das Teufelchen umarmte sie alle in seinem Glück, die großen und kleinen Tiere, es lachte und weinte und sank hernieder und küsste des Raben schwarzes Gefieder, und erfüllt von der neuen, glücklichen Weite, gaben ihm alle Tiere zurück das Geleite.

Und das Teufelchen erzählte ihnen vom Geheimnis der „Heiligen Nacht“ und von der „Geburt der Seele“.

Zwar fehlte ein „Altar“, der zur Weihnacht gehörte, doch das Teufelchen öffnete seinen „Herzensschrein“ und nahm sie alle in sein Herz hinein.

Wie durchflutet von eines Himmels Strahl strömten sie, die Worte seines Herzens:

im Frieden zwischen Tag und Traum,

erwachte selig einst mein Gottvertrauen,

so leise wie sich Flügel breiten,

die alle Einsamkeiten überschreiten.

Ein Glanz, so licht durchwoben und so rein,

er leuchtete so tief ins Herz hinein,

er ruhte schimmernd über mir,

so hoch erhaben wie das Sternenlicht,

so wunderweit wie Gottes Angesicht,

das uns von Ewigkeiten her umschließt,

das alles Dunkle überfließt“ …

… und wie durchweht von einem leisesten Hauche mystischen Glanzes erbebten auf einmal seine Lippen und es flüsterte fast unhörbar:

du Unertastbare, ich spüre dich,

dich Unbegreifliche verstehe ich,

du ewig Unnahbare, ich liebe und berühre dich“!

Wunderweit streifte der Weltenklang seiner Worte durch die Heilige Nacht; der wehende Hauch seiner neu geborenen Seele.

Und war es nicht, als ob auch die Tiere das Zarte dieses entrückten Augenblickes tief in ihr Herz aufnahmen? Das Leuchten eines neuen Glückes!

Für sie war das Teufelchen nun ihrer Heimat Hort,

sein Haus im Walde ein geweihter Ort

und in des Abendrotes Strahlen,

vergaßen alle ihre früheren Qualen.

Das Böse war auf immer nun gebannt,

und Glück und Freude strahlten weithin übers Land!

O leise, silberstille Töne,

geweihte,

wie der Glaube an das Gute, Heilige und Schöne.

Als wäre es vom Himmel selber auserkoren,

war aus dem Teufelchen ein „himmlisches“ geworden!