Korbinian

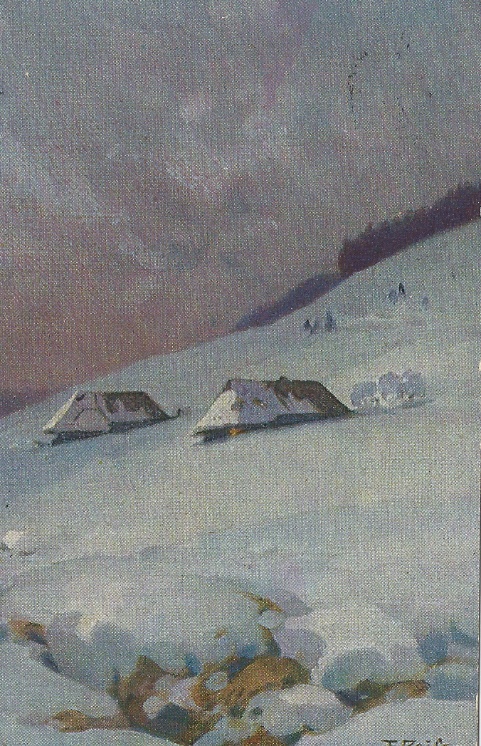

Ein Wintertag im Dezember!

Kein Laut drang aus dem tiefen Tal hinauf bis zum Wanderer, der die Höhe des Berges fast erreicht hatte.

Auf den weißen Wegen im Schnee wandelt man leiser – dachte der Wanderer – und träumerischer, so, als wolle die Stille den Tag segnen wie ein großes Gebet, das den Himmel der Erde näher rücken lässt!

Sein Weg hatte den Wanderer an einem silberhellen Kirchlein vorbei geführt, denn wie Silber leuchtete die Landschaft im Schnee.

Licht schimmerte durch die Fenster des Kirchleins, das sah so heimelig aus, so fern von allen Erdensorgen.

Noch hatte er der Kirchenglocke Klang im Ohr, als wolle sie der Stille einen trauten Gruß senden!

Ach, dachte der Wanderer, gehört nicht zu jeder Heimat ein solches Kirchlein, ein Ort, in dem der Friede lebt?

Die kristallene Luft umgab ihn mit ihrem silbernen Glanze, still und feierlich. Ihr leises Wehen lenkte auch die Schritte des Wanderers, der nun wie ein Beschenkter die Gaststube einer kleinen Berghütte betrat; ein Lächeln war in ihm, tief innen, hell wie das Leuchten einer stillen Kraft.

Viele Tische waren schon besetzt. Der Wanderer nahm Platz an einem Tische, an dessen anderem Ende – ihm gegenüber – ein kleiner Junge saß, aber der wirkte so verlassen, so traurig, er hatte den Kopf gesenkt und schaute das vor ihm aufgebaute Spielzeug nicht an.

Der Wanderer blickte still zu ihm hin, welches Weh mochte den Kleinen erfasst haben, dass er so weltenweit von aller Freude sein blasses Gesicht so tief hernieder senkte, als ob tausend Tränen in ihm weinten.

Die durchscheinende Blässe auf den Wangen des Kindes – so lieb und licht dieses zarte Kindergesicht auch war – ließ den Kleinen so ermattet erscheinen und wie ein banges Schweben drang diese Traurigkeit bis zum Herzen des Wanderers.

„Hebe Dich doch auf zum Lichte …“ wollte das Herz des Wanderers zu dem Kleinen sagen, aber das hätte er nicht verstanden.

Ach, bedarf nicht alles Menschenleid des Verstehens und des Tröstens, dachte der Wanderer. Sehnen sich nicht gerade die Kinder so allumfassend in den Segen und das Glück einer Geborgenheit, einer Liebe!

Als leite ihn eine unsichtbare Macht, hatte sich der Wanderer erhoben und zu dem Kinde gesetzt. Wie verlassen hielt der Kleine seinen Kopf tief gesenkt, das Spielzeug vor ihm schien er gar nicht zu wahrzunehmen.

„Schau, wie schön Deine Spielautos sind“ sagte der Wanderer, „und wie hell sie im Lichte blinken – wir wollen eine Garage bauen, damit sie ein Haus haben. Du wohnst doch sicher auch in einem Haus“?

Das Kind nickte stumm, zaghaft hob es ein wenig seinen Kopf und nun sah der Wanderer auch die Augen des Kleinen. Wie matt sie blickten, wie ausgeträumt und doch auch so sehnsuchtsleise wie ein kleiner Funke in verglühender Asche!

Der Wanderer sprach langsam und sacht – als lausche er in sein eigenes Innere – von den Spielen seiner eigenen Kinderzeit, er erzählte dem Kinde von Asso, ihrem kleinen Hund, der immer so gerne im Auto mitgefahren war, dabei am liebsten auf der Rückbank stand und seine Pfoten auf die Rückenlehne des Fahrersitzes legte; dann schaute er vergnügt in die weite Welt hinaus und einmal, als er krank war, fuhr der Wanderer fort, hat meine Schwester den kleinen Asso wieder gesund gepflegt und wie haben wir uns gefreut, als er wieder wie zuvor mit uns herumtollen konnte“.

Der Wanderer hatte nun damit begonnen, eine Garage für die Autos zu bauen, der Kleine hatte ihm dazu mit seinen Händchen, die noch ein wenig zitterten, die Bausteine gereicht, aber seine Augen blickten nun nicht mehr so matt und leer.

„Brumm …“ sagte der Wanderer, „nun müssen die Autos einen Berg hinauf fahren und den bauen wir jetzt aus den Bierdeckeln hier auf dem Tische“.

Der Kleine nickte stumm, sein Gesicht wirkte plötzlich nicht mehr so bleich, es hatte nun ein wenig Farbe bekommen und seine blassen Lippen hauchten leise ein Wort.

Der Wanderer verstand es nicht, es war ja auch nur wie ein Hauch, aber dieser Hauch erschien ihm wie das leise Gebet eines Träumenden.

„Der Junge kann doch auch gut alleine spielen“ erklang plötzlich eine laute, schrille Stimme hinter dem Rücken des Wanderers. Als er sich umblickte, sah er eine Frau mit stark geschminkten Lippen, die ihn aufmunternd anschaute und aufforderte, sich doch zu ihr zu setzen, damit sie „nette Gesellschaft habe“ wie sie es ausdrückte.

Wie ein dunkler Schatten, der sich auf seine und des Kindes Seele legen wolle, tönten diese plumpen Worte durch den Raum, so als solle die ganze lebendige Zartheit der Atmosphäre, die sich wie eine segnende Hand über den Wanderer und das Kind ausgebreitet hatte, zu Trümmern werden.

Die Augen des Wanderers trafen auf die Augen der Frau – sekundenlang – und schweigend, wie nach einem Urteilsspruch, wendete er sich wieder dem Jungen zu, doch sein Schweigen war nun wie ein Singen, als er sacht über das Haar des Kindes strich und in seine Augen blickte, in denen ein leises Zutrauen aufstrahlte und dem Wanderer war, als blicke er, trotz aller Seeleneinsamkeit des Kindes, in ein kleines geweihtes Gesichtchen.

Er spielte nun mit dem Jungen ungestört eine lange Zeit weiter und seine Erzählungen führten das Kind wie ein Zauberweben in ein Reich schöner Fantasien, die leise durch die Seele des Kindes zogen.

Es bemerkte gar nicht den immer heller werdenden Schimmer in seinen Augen und sagte nun auf einmal selber: „Brumm …“, als es mit dem kleinen roten Auto über den Bierdeckelberg bis in die aufgebaute Garage fuhr.

„I muaß doch emoal nach dem Korbinian schaun …“ hörte der Wanderer plötzlich eine Stimme hinter sich ertönen; es war die Wirtin der Berghütte, die Großmutter des Kindes, dessen Namen der Wanderer nun erfuhr.

„Wir haben halt alleweil zu weng Zeit für den Jungen“ tönte es weiter, „ dös is amal so auf da Welt, da Arbeit is jedes mal mehr worn, die Wirtschaft is a große Last, die Mutter und da Vater soans bei eana Tagwerk und in soana freia Zeiten geschoa a nix, da bastelt da Vata an soane Autos und dem Motorrad herum, dös ist halt soana große Leidenschaft, do stört ihn da Bua emoal“ fuhr die Großmutter fort „und do muss der Bua aufi zur Berghüttn, aber I koan mi a net so viel um das Kind kümmern, da muss da Bua halt alloans spiela“.

„Aber er spielt nicht allein“ erwiderte der Wanderer, „er fühlt sich fort geschoben und verlassen.“

„Da bin I a gstad froh, dass Sie mit eam spiela“, erwiderte die Großmutter und etwas wie eine Zuversicht sprach aus ihrem grau verwitterten Gesicht.

Der Kleine war nun von seinem Sitz herab gerutscht, mit seiner Hand griff er nach der Hand des Wanderers.

„Na sehn Sie“ rief die stark geschminkte Frau, die gesehen hatte, dass der Junge von seinem Stuhl herunter geglitten war, „jetzt hört er auf zu spielen, da können Sie mir ja doch noch Gesellschaft leisten“.

Der ätzende Klang dieser aufdringlichen Worte durchdrang den Raum, so als wollte er sich wie eine dunkle Last auf die armen Schultern des Kindes legen, das so zart und scheu die Hand des Wanderers erfasst hatte und sie nicht los ließ.

Der Wanderer drehte sich nicht nach der Frau um und gab ihr keine Antwort.

Wie ein sanfter Sieg über das Ungewisse zog die Hand des Kindes den Wanderer bis zur Treppe, die in das Obergeschoß der Berghütte führte, die Großmutter hatte sich ihnen angeschlossen.

„Schau wie schön der Schnee in der Abendsonne schimmert“ sagte der Wanderer zu dem Jungen, den er nun auf seine Arme gehoben hatte, damit er zum Fenster hinaus schauen konnte „und jetzt kommt bald der heilige Nikolaus zu den Kindern. Der hat eine goldene Mütze auf dem Kopf und über der Schulter trägt er einen großen Sack, voll mit leckeren Sachen, die steckt er den Kindern in ihren Schuh und wenn Du Deinen Schuh unter Dein Bettchen stellst, dann kommt der Nikolaus auch zu Dir“!

„Ach, viel eher bedurfte das Kind der Seele Speise“, dachte der Wanderer, „und des Vertrauens, das in ihm auf erblüht, damit es nicht – durchzittert von Angst und Verlassenheit – im Dunkel einer gefühllosen Welt lebt“.

Wie viel Glück hatte das Leben dagegen dem Wanderer gegeben, denn wie ein Traumbild, das leise wie eine leuchtende Erinnerung vom Himmel herab schwebte, erstrahlte auf einmal das Bild seiner eigenen goldenen Kindheit auf in seiner Seele, die Zeit des Advents, des Musizierens und die ständig wachsende Freude bis zur Seligkeit der Heiligen Nacht …!

Und durchstrahlt von dieser Erinnerung sagte der Wanderer zu dem Jungen: „Siehst Du die Sterne“, sie leuchten aus dem hohen Himmelsraum, dort oben, wo das Christkind lebt, das kennt und liebt alle Menschen, es kommt in der Heiligen Nacht zur Erde herab, es bringt Glück in jedes Haus und es freut sich auch auf ein so liebes Kind wie Dich“!

Leise hatte der Wanderer gesprochen, fast flüsternd und es war, als sandten die aufdämmernden Sterne – so weit und klar – ihr schimmerndes Wehen herab wie einen leuchtenden Gruß aus dem weltenweiten Raume.

Und trug dieser Gruß nicht leise – wie auf schimmernden Schwingen – die Herzens-Träumereien des Wanderers bis zu dem kleinen Jungen, denn war es nicht, als spiegelten sie sich schon sanft wie ein kleines aufrauschendes Glück in seinen Augen!

Das Kind hatte auf einmal seine Ärmchen um den Hals des Wanderers geschlungen, wie durchpulst von einer zarten, leuchtenden Sehnsucht.

„Vielleicht öffnet sich so leise eine Blüte zum Lichte“ dachte der Wanderer, als er diesen zarten Klang aus dem Innern des Kindes erfühlte; „wie sanft und milde die dunkeltiefe Seele doch zu allem Leben spricht“, flüsterte der Wanderer wie selbst verloren, „die Stimme aus der Weltentiefe“.

Ach, wir Ahnungslosen, immer und immer wieder offenbarst du dich uns, sei es in einem blassen Antlitz, im jungen Grün eines Frühlingshauches oder in der Tiefe unserer Seele!

„Ja immer wieder fällt sie tief, die reife Frucht, ins Bodenlose

und haben wir die Hände offen, dann greifen wir dich, Namenlose“.

Dieses Dichterwort kam dem Wanderer nun in den Sinn, die „reife Frucht der Liebe“, die aus dem Himmel kommt und die ich nur besitze, wenn ich den Himmel in mir habe – das stand dem Wanderer nun so leuchtend vor Augen.

Die segnende Kraft der Liebe!

Hatte sie sich nicht als größtes „Wunder des Himmels“ in der Heiligen Nacht den Menschen geschenkt, als das ewig Kommende – als das ewige Du zum ewig sich sehnenden Ich!

War es die „wissende Seele“ des Wanderers – die zum Himmel aufwehende Seele – die jetzt die Worte hauchte: „Ich glaube an diese Heilige Nacht“!

da wurde ihre Flucht wie eine große Melodie,

sie waren arm und doch so reich Beschenkte,

Erlöste wurden wir durch sie“.

die Lüfte wehten balsamlind,

in einem goldenen Strahlenglanze

lag in der Krippe ein geweihtes Kind“.

In seinem lauschenden Herzen sah der Wanderer gleichsam ein Bild seiner aufleuchtenden Kindheit, die schwebenden Engel im heiligen Stalle – sie singen Gottes Lob – sie singen es für das Kind, das von Schuld und Sühne nichts wusste, das glückliche Kind, das seinen dornenbestreuten Weg noch vor sich hatte, das einer endlos-düsteren Nacht seine Liebe reichte – von Anbeginn – das die Verirrten an die Hand nahm, das der Schändlichkeit einer Welt sein göttliches Wort gab, die Wahrheit, die Erhabenheit der Liebe!

„Ach, was geben wir der Welt“, dachte der Wanderer, „hat nicht immer wieder diese „Segnende Liebe“ über mir geruht und ruft sie nicht nach uns in jedem schmerzbleichen Antlitz eines Kindes, im Schmerze einer jeden Kreatur und einer jeden Not?

Das „Gesetz des Herzens“, es ist der wahre Geist, der uns Menschen leiten sollte, er allein schafft die Atmosphäre eines Gedeihens und erstrahlt er nicht so ganz, so weltentief aus dem Lauschen in das Wunder der „Heiligen Nacht“!

Als der Wanderer – so in seine Gedanken verloren – in die Augen des Kindes blickte, waren sie nicht mehr so schattendunkel, ein lichter Schimmer war darin wie eine Sehnsucht: ein Beginn!

Wie durchstrahlt von einem hellen Lichte fasste der Wanderer das Kind an die Hand und sie stiegen, der Großmutter folgend, die Treppe hinan.

Als sei dieser Augenblick von einem heiteren Hoffen getragen, wiegte sich das Kind in seinen Schritten, vielleicht fühlte sich seine Seele gleichsam so leicht, so glücklich gewiegt.

Wo es unbeachtet war, reichte dem Kinde plötzlich jemand seine Hand – in endlos erscheinender Nacht – „denn Kinder erleben die Realität anders, als wir“ – dachte der Wanderer – „sie erleben sie wie etwas Unbekanntes, ihr ohnmächtig oder in Angst ausgeliefert, das Credo eines: „Hoffe und trage“ kennt ein Kind nicht, der Glanz in seiner Kinderseele zerfließt im Leid … als letztes bleibt – vielleicht – ein Sehnen“!

Eine Hand, die sich uns reicht, kann ein Hoffen aufschweben lassen, das erlebte der Wanderer nun in diesem auferblühenden Vertrauen.

„Fürchte dich nicht …“ wollte der Wanderer zu dem Kinde sagen, aber die Worte blieben unausgesprochen.

„Diese überweltlichen Worte – die einst ein Engel in der Heiligen Nacht den Hirten auf dem Felde verkündet hatte“ – dachte der Wanderer – „und kommt dieser Engel nicht immer wieder dann zu uns, wenn wir ihn brauchen – hernieder gleitend wie ein leise flüsternder Hauch, damit uns sein wehender Zauber an das Göttliche binde!

Wie ein Vermächtnis erschienen dem Wanderer nun die Worte des Engels und schienen sie sich nicht – ganz zart – auch dem Kinde anzuschmiegen, innig und atmend wie ein Angesicht!

„Ach, wir sind nicht allein, auch wenn wir uns einsam fühlen“ – dachte der Wanderer – „es gibt etwas, das uns liebt, wie es alles liebt. Wir können es fühlen als eine tiefere Melodie, die immer wieder – aus großer Stille – in unserer Seele auf erklingt. Ich will es als ein Zeichen nehmen, dass neben meinem Willen auch ein anderer Wille lebt – in mir – der zu mir spricht, der zu mir gehört und mir geschieht!“

Die Großmutter hatte nun eine Kammertür geöffnet, die in das Zimmer führte, in dem der Kleine schlief, wenn er auf der Berghütte übernachtete.

Die Schritte des Wanderers und die des Kindes waren sacht, fast träumerisch wie eine Melodie, doch wie eine Melodie, die nun ein Lächeln lenkte.

Der Wanderer erblickte an der Wand des Zimmers eine Gitarre; wie selbst verloren nahm er sie in seine Hand und als ob die Melodie seines Innern nun auch für das Kind ertönen solle, begann er zu spielen, das so alt vertraute Lied zum Beginn des Advents: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit …“ dieses Lied, das so hoffnungsvoll über alles nur Irdische hinaus führt bis zur Erfüllung in der Heiligen Nacht.

Und dann spielte der Wanderer ein fröhlich aufklingendes Lied: „Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freu’n …“, er spielte und sang es für das Kind, es lauschte, als ob aus dem Klange etwas Neues aufstieg, etwas wie ein Licht, aufstrahlend und leuchtend und auf einmal breitete das Kind seine Arme aus und schaute nach oben, als erblicke es das Licht; es wiegte sich ganz sacht, seine Ärmchen hatte es noch immer erhoben, als wolle es sie aus dem Alltag hinaus strecken, hinauf zu dem Lichte, auf seiner Stirne und seinen Wangen lag nicht mehr die vorherige Blässe, eine leichte Röte hatte sie nun bedeckt und das Aufleuchten in den Augen des Kindes erschien dem Wanderer wie ein zarter, frühlingshafter Hauch, so, als sei seine Kinderseele von einem leisen Glauben erfüllt, der vertraut, so erwachend, so lebendig und befreit.

„So als ob diese Freude aus sich selber strahle“ – dachte der Wanderer, denn es war, als trage das Kind die Freude nun wie eine Zuversicht auf seinen ausgestreckten Händen so licht und leise, wie sich ganz zart etwas Reines naht.

„Ja, ich folge dir“, flüsterte der Wanderer, denn nahte sich dieses Reine, Hohe nicht immer wieder ganz im Geheimnis der „Heiligen Nacht“, dieser Nacht, die das Leben heiligt!

„Wird die Verbindung von Welt und Überwelt in dieser Nacht nicht eins in der Wahrheit einer über- und innerweltlichen Transzendenz, geschenkt aus göttlicher Gnade, die in der Seele des Menschen den immer mitschwingenden Resonanzboden seiner Lebenserfahrung bildet, diese heilige Bindung an Gott, die wir immer wieder erneut aus dem so wunderzarten Glanze dieser Nacht spüren“?

Wie ein Leuchten erstrahlte nun das Herz des Wanderers.

Er sah gleichsam wie in einer Traumvision das Kind in der „Nacht vor dem Heiligen Abend“, schlummernd in seinem Bettchen, beschützt von seinem jungen Glauben und behütet von der Nähe eines Engels, so sanft und lind – und es war, als wolle der Engel dem Kinde etwas Liebes tun: Einen goldenen Apfel an den Weihnachtsbaum hängen.

Eine Geste, so zart entrückt wie im Gedichte, an das der Wanderer nun dachte:

da liegen die Kinder im Traum,

sie träumen von schönen Sachen und von dem Weihnachtsbaum.

Und während sie schlafen und träumen,

wird es am Himmel klar

und durch die Lüfte schweben

drei Engel wunderbar.

Sie tragen ein holdes Kindlein,

das ist der heilige Christ,

viel schöner noch und holder,

als eins auf Erden ist.

Heut schlafen noch die Kinder

und sehen es nur im Traum,

doch morgen tanzen und springen sie

um den Weihnachtsbaum“ …

War es nicht, als ob das Heilige selber träume:

Aus Gottes Liebe „erblühte“ ein Baum für das Kind,

ein Weihnachtsbaum, ein heller, liebender Strahl aus Gottes weitem Sternenraum!

sie sieht,

sie erbebt, sie atmet, sie liebt …

wenn ihr ganz leise ein Wunder geschieht“ …

flüsterte der Wanderer.

Wie hell erstrahlte auf einmal die Nacht …

Und des Engels Hauch umwehte auch ihn.

Glück und Leid, sie vermischten sich in dieser traumverlorenen Stunde.

„Umschlungen von dem Einen, Schöneren, dem unendlich Großen, das in unserer Seele lebt, durchwandern wir diese Welt“ – dachte der Wanderer – „nur wird es uns so selten bewusst; doch weckt uns nicht immer wieder aus dem versinkenden Lichte des Abends ein neuer, lichter Morgenschimmer“ und erstrahlt dieser „ewige Schimmer“ nicht am hellsten, reinsten, am seligsten im Schimmer der Heiligen Nacht“!

Ward diese Nacht nicht zu Gottes hohem „Lied“, einem Liede „ewiger Liebe“ für die ganze Welt – hauchte der Wanderer – „und richtet sich unser Blick – unser liebender Blick – auf das Kind in der Krippe nicht immer erneut so sehnsuchtsleise hinauf zu unserer wahren Heimat“?

Ach, unsere Heimat ist nicht nur jene Ferne – dies stand dem Wanderer nun so deutlich vor Augen – Heimat ist dort, wo Glück ist, hier, wo ein Kind „auf erblüht“, wo Vertrauen ist, wo geliebt wird – wie weltenweit, wie leuchtend hat es uns dieses „Kind in der Krippe“ verkündet, vorgelebt, mit seinem ganzen Sein erfüllt, mit seinem unendlichen Wort an jeden von uns: „Ich liebe D I C H“!

Wie unendlich auch könnte die Kraft in uns sein, wenn wir lernen, dies zu begreifen, mitgerissen von einer Stärke, die tief in unserer Seele lebt, die vertraut, die hofft, die wagt, zu lieben.

War es nicht, als leuchte ein neuer, ein „dornenbekränzter Glanz“ auf, als der Wanderer dem Kinde zum Abschied seine Hand auf das Köpfchen legte!

Still blickte das Kind zu ihm auf, „so klein, so gut, so kindlich fromm“ – dachte der Wanderer – und trug es nicht – wie ein Vermächtnis – diesen Glanz auf seinen ausgestreckten Händen, als es dem Wanderer nachblickte!